1894 - 1968

Сергей Романович

описание

Русский и советский художник, педагог, мемуарист. Творил в стилях постимпрессионизм и лучизм. Работал в жанрах станковой и монументальной живописи, а также как график и книжный иллюстратор.

Родился в семье инспектора по надзору за домами для сирот императрицы Марии Фёдоровны. Мать будущего художника Софья Александровна Ненсберг, шведка увлекалась рисунком и стала первым учителем сына, правда, порой от упражнений сына бывала в ужасе.

Романович был активным участником и даже «строителем» таких группировок, как «Лучисты и будущники», «Маковец», «Четыре искусства». Художник много работал как преподаватель рисунка и живописи в Воронеже и в Москве. Талантливый эссеист С. М. Романович написал статьи-очерки и этюды-размышления о знаменитых художниках-соотечественниках Н. Ге, М. Ларионове, П. Бромирском, П. Митуриче, а также о П. Пикассо и Ван Гоге.

Росписи художника украшают театры, павильоны, промышленные здания крупных городов СССР. Картины художника находятся в главных музеях России и во многих областных музеях и галереях страны.

Ключевые идеи творчества :

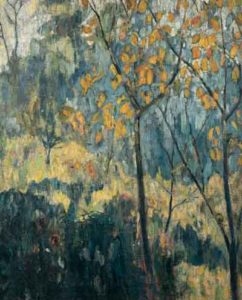

Романович прозвучал как художник очень рано. К примеру, «Композицию в духе Чекрыгина» искусствоведы относят к 1910-ым годам. Будучи в когорте Михаила Ларионова с 17 –летнего возраста, он много трудился над техникой. В немногих известных ранних произведениях (таких, как «Воспоминание о Тирасполе») видна работа с цветом и формой, смелый раскрепощенный мазок.

Позднее молодой художник обратился к темам из классической литературы, создавал живописные парафразы к произведениям Рубенса, Тинторетто, Делакруа. В них отмечаются и стремление к высокому профессионализму, и упорная работа над инструментом выразительности — художественной формой произведений.

Художник ушел в монументальную востребованную живопись. Случилось это тогда, когда приверженность традициям мировой культуры стала называться то «контрабандой», то «художественной контрреволюцией» (определения из статьи журнала «Искусство в массы»), а творческие группы, в которые входил художник, стала запрещать цензура, обвиняя в «узко-формалистических» и «по сути, буржуазных тенденциях». Целый ряд театров и кинотеатров, павильонов и промышленных помещений получили росписи в исполнении Романовича.

Ощущая тяжелый идеологический прессинг, для своей станковой живописи он нашел выход в «реализме по Романовичу». Этот реализм оказался близок к средневековому богословию и античности в живописи Возрождения. Другая часть наследия зрелого периода – серия «Цветы». И в той, и в другой тематике Романович следовал своим размышлениям, что изобразительное искусство «лучистое по своей природе» и что в любой технике есть возможность показать всю силу, богатство, разнообразие цвета.

Как талантливый график, Романович вдохновлялся литературой (Гоголь, Лермонтов, Гете) и музыкой («Бетховен и Шуберт в нотной лавке», 1950-е гг.), природой Крыма. В последнее десятилетие художник вернулся к «лучистым» абстракциям, продемонстрировав веру в правомерность существования лучизма как ответвления беспредметной живописи и свою преданность идеям М. Ларионова.

1894

1909

1911 - 1914

1918 - 1920

1921 - 1922

1923 - 1927

1928 - 1929

1932 - 1948

1950 - 1960

1968

Рождение художника

Поступил на живописное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества

Поступил на живописное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где его педагогами были Н. Касаткин, К. Коровин, А. Архипов и другие видные мастера. Принимал участие в шести показах с 1912 по 1918 гг. (до окончания обучения).

После начала Первой мировой войны записался добровольцем в армию

Получил диплом МУЖВЗ

Стал активным членом объединения «Маковец»

Вступил в брак, родился сын Павел

Вступил в члены ОМХ

Женился на Е. Бойко

«Цветы»

Смерть художника