1870 - 1938

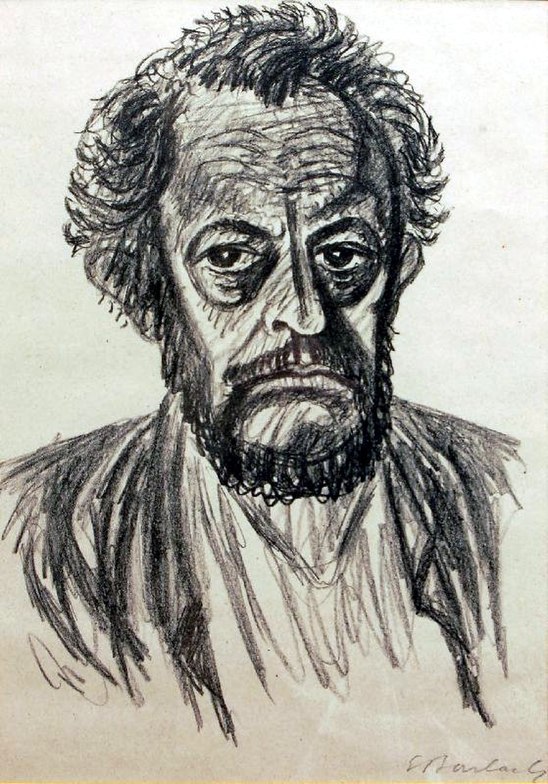

Эрнст Барлах

описание

Немецкий скульптор, гравер, график и писатель-драматург. Художник, работавший в фигуративном искусстве, считается ярким представителем позднего экспрессионизма, тесно связанным с традиционной готикой немецкого средневековья.

Творчество Э. Барлаха с 1910-ых годов обрело большой публицистический размах. Он постоянно апеллировал к сознанию человечества, стремясь обнажить в работах остроту и глубину проблем современности. Ему присущи, как и экспрессионизму в целом, высокие духовно-этические идеалы.

Бертольт Брехт, причисляя Э. Барлаха к величайшим скульпторам, когда-либо работавшим в стране, оценивал произведения следующей формулой: «Красота без приукрашивания. Величие без морализаторства. Гармония без лоска. Сила жизни без жестокости».

В 1930-1931 годах к 60-летию мастера прошли крупные выставки в городах Германии, в Эссене, Венеции, Нью-Йорке, Цюрихе, Париже. Факт такого широкого признания не помешал нацистам устраивать травлю на художника, ставшего «внутренним эмигрантом». Он продолжал творить вещи, вызывавшие ненависть у властей и фундаменталистски настроенной публики.

Его пьесы запрещались к показу, скульптуры изымались из общественных коллекций и уничтожались как «вырожденческое искусство». В прессе писалось «надеемся, что все следы его ужасающих произведений будут убраны», самого скульптора называли не иначе как «антинемцем» и «полуидиотом». Однако Барлах, отказавшись от членства в Академии искусств, решил не уезжать из страны, до конца отстаивая право на свободное

творчество.

В послевоенное время в обоих немецких государствах были созданы музеи Барлаха – в городе Гюстрове ( ГДР) и в Гамбурге ( ФРГ). Вблизи Гюстрова было сооружено отдельное музейное здание, где хранятся около 400 скульптур, около 2 тыс. набросков и рукописей творца. Активно действующим является «Общество Эрнста Барлаха».

Ключевые идеи:

— Искусствоведы, сопоставляя пластику Э. Барлаха с произведениями «классических» немецких экспрессионистов из Дрезденской группы «Мост» и Мюнхенского «Синего всадника», находят, в что и творческий метод , и мироощущение этого мастера существенно отличаются в сторону большего реализма формы и большей духовности.

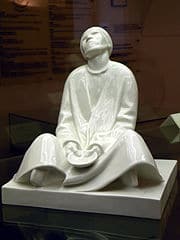

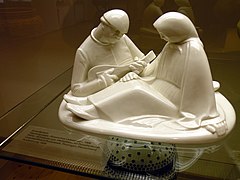

— Первая серия, сделавшая Барлаха известным в Германии, отражает следование канонам Ар нуво (югендстиля) — массы предельно обобщены и текучи, контуры фигур плавные. Но произведения уже этого цикла, созданного после поездки на Харьковщину, заряжены особой энергией чувства. Это придает им качества монументальности, хотя их размер — несколько десятков сантиметров. Крестьяне и нищие изображены расслабленными, они не страдают. В целом это образы светлые.

— В 1910-годы логика творческого развития заставляет Барлаха покинуть Ар нуво и перейти в стан экспрессионизма. Проблемы онтологического трагизма жизни и романтическое проживание германской старины (именно в это время Барлах много ездит по Германии) – основа его нового искусства, связанного с родным средневековьем.

— Готический (с этим самоопределением Барлаха специалисты согласны) экспрессионизм приводит манеру скульптора к большой динамике фигур, аффекту в выражении лиц. Движения он фиксирует не просто в их высших точках, а в самых крайних. Складки одежды, оформление рук и ног – резкое, ломкое. Эти черты усилились после того, как уже немолодой Барлах, поддавшись всеобщему патриотическому возбуждению, записался в пехоту добровольцем. После нескольких месяцев фронта он возненавидел всякое насилие, к которому чаще всего ведет «государственный патриотизм».

1870

1891

1895

1906

1907

1909

1910

1915

1917

1924

1930

1937

1938

Эрнст Барлах родился в семье провинциального врача

Поступил в Академию художеств Дрездена

в Академию художеств Дрездена, занимался в мастерской знаменитого Роберта Дитца.

В течение года учился в Париже в частной академии Жюльена

Отправился в путешествие по югу Российской империи

Стал членом объединения художников «Берлинский Сецессион»

Почти год работал во Флоренции

Поселился в Гюстрове

Из патриотических чувств немолодой художник пошел на войну

В галерее Касирера прошла персональная выставка Барлаха

Получил престижную премию Клейста

Прошли его выставки в Берлине и Эссене, Венеции и Нью-Йорке, Цюрихе и Париже

Работы скульптора изъяты из церквей, музеев, общественных галерей

Смерть